今、インクが入っている金ペンを並べてみました。

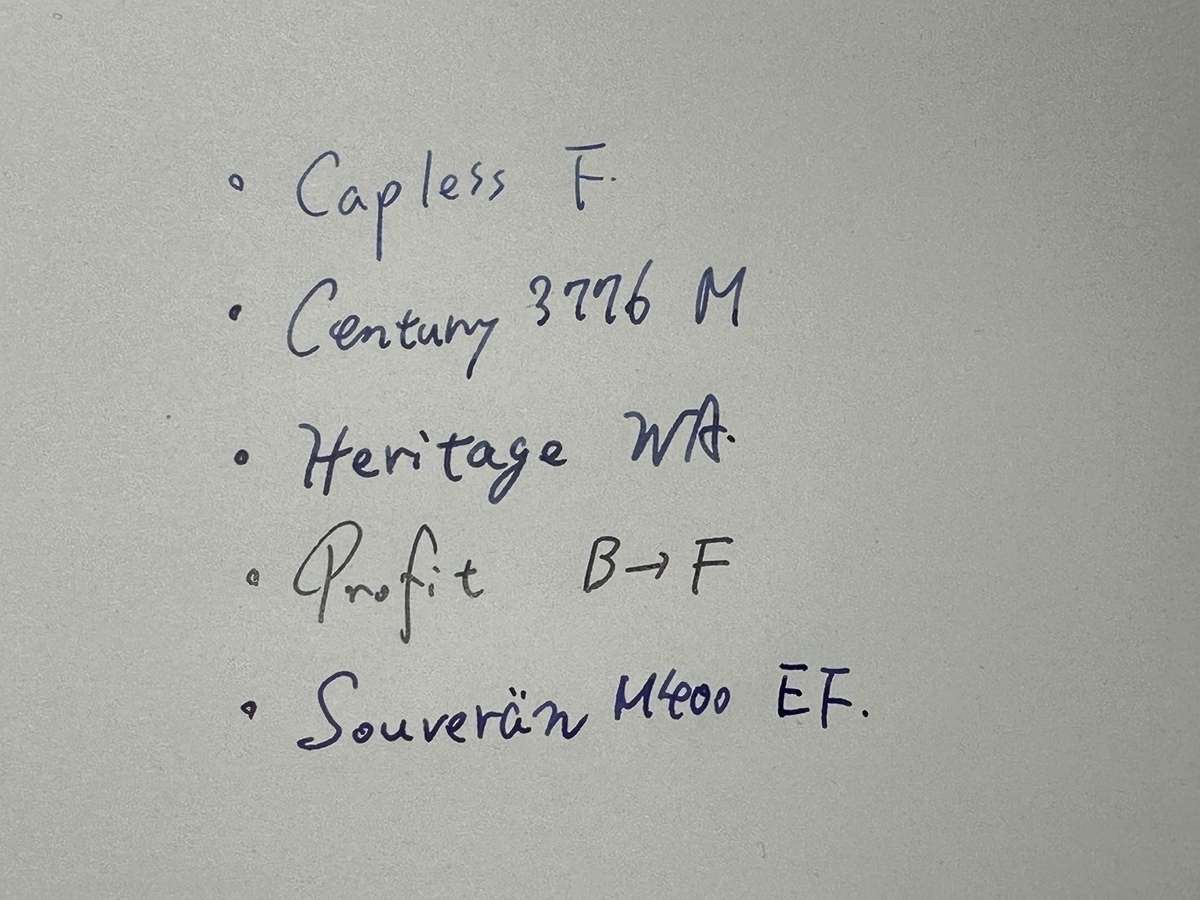

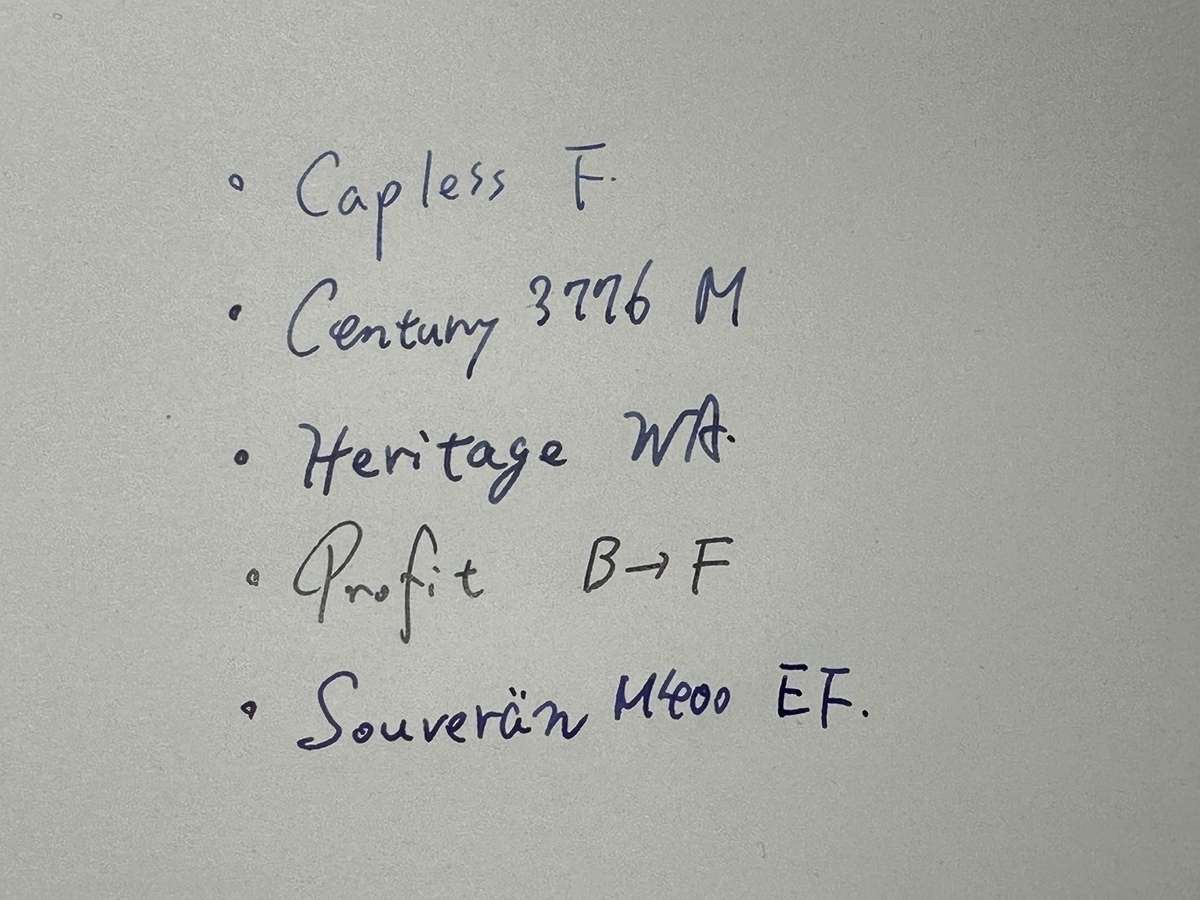

左から、パイロット キャップレス F、プラチナ センチュリー3776 M、パイロット カスタムヘリテイジ WA(ウェーバリー)、セーラー プロフィット BをF相当に削り出し、ペリカン スーベレーン M400 EFです。

筆跡はこんな感じ。

普段はサファリを使うことが多く、金ペンが特別好きなわけではありません。

金ペンは上の並びがほぼ使用頻度に近いです。

キャップレスは全ての筆記具の中で最も書き心地がいいと言ってもいいと思います。使い勝手という意味ではやはり万年筆なので劣る部分もあります。

センチュリーはちょっとカリカリ系ですが書き込んでいくと独特の良い筆記感になっていくように思います。ガシガシと使いたい時にはこれを手に取ります。

カスタムヘリテイジのウェーバリーは非常に書きやすく、筆跡が最も万年筆らしくて好きです。

プロフィットとM400はまだ若干書き癖が強いと感じていて、いまだに手に馴染んでいる感じがありません。

書き味を求めて金ペンを買う人もいると思いますが、私は金ペンは意外と難しいペンだと思っています。今回並べたペンも販売状態のまま使っているものはありません。最初に調整してもらったり、何度かペンクリニックで調整してもらったり、メーカーに送って調整してもらったりしています。その上で何年も手に馴染ませて、ようやく慣れてくる感じです。

安定した書き味を求めるなら、パイロットの鉄ペンのMかFを買うといいと思います。これは購入時点でどれも安定して書きやすいです。当たり外れもあまりないイメージです。最近は高くなってきていますが、TWSBIもなかなか好きです。TWSBIは通常のダイアモンドが一番バランスいいと思います。トータルバランスだとLAMYのサファリがベストかもしれません。書き心地が特別いいわけではありませんが、道具としての完成度は高いと個人的には思っています。太さはEFかFがいいです。Mは通常使いするには太すぎます。